二重小惑星、

ディディモスとディモルフォス

探査機Heraが目指すのは、小惑星65803 Didymos(ディディモス)です。Didymosは直径780 mほどの小さな天体ですが、さらに小さな衛星Dimorphos(ディモルフォス)と対をなす「二重小惑星」です。DidymosとDimorphosは、太陽の周りを770日ほどの周期で公転しています(図1)。地球に接近する可能性があり、万が一地球に衝突した場合には大きな被害が予想されるため、「潜在的に危険な小惑星(Potentially Hazardous Asteroid, PHA)」に分類されています。

図1:小惑星Didymosの軌道(白)。Jet Propulsion Laboratory/Small-Body Database Lookupより。

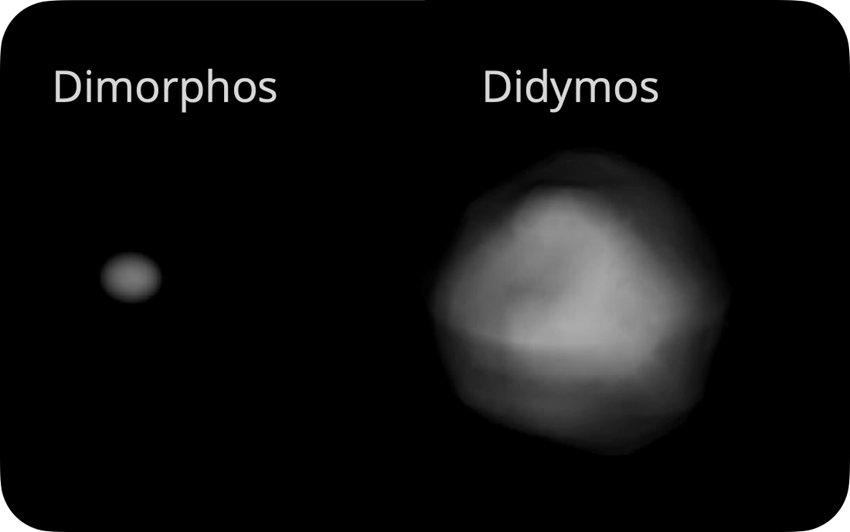

さて、二重小惑星DidymosとDimorphosをもう少し近づいて見てみましょう。地上からのレーダー観測によって、おおよその形状がわかっていますが、探査機DARTやHeraが到着すれば、さらに詳細な姿が明らかになるでしょう(図2)。衛星Dimorphosは、主星Didymosから1.2 km離れたところを12時間ほどの周期で公転しています。その間に、Dimorphosは一回自転するので、主星Didymosに対して常に同じ面を向けていることになります。ちょうど地球と月のような関係ですね。探査機DARTは、衛星Dimorphosに衝突して、軌道変更を施す予定です。これによって、DidymosとDimorphosの相互軌道の周期が数十秒変化することが見込まれていて、探査機の衝突が小惑星にどれほどの運動量を与えられるかを調べることができます。将来、プラネタリー・ディフェンス活動として小惑星の軌道変更を行うためには重要な知見となります。

図2:二重小惑星Didymos–Dimorphosの形状。Naidu et al. (2016, AIDA workshop)より。

それでは、この二重小惑星はどのように形成したのでしょうか?その問いに答えるのも、Heraミッションの重要な科学目標の一つです。200メートル以上の大きさをもつ地球近傍小惑星のうち15%は、Didymosのように衛星をもつことが分かっています(Margot et al., 2002)。ある程度の割合の二重小惑星が存在するためには、このような小惑星系を長期間にわたって安定に維持するメカニズムが必要となります。探査機Heraによる二重小惑星の接近観測は、小惑星の一生を理解する上で重要な手がかりを与えてくれることでしょう。

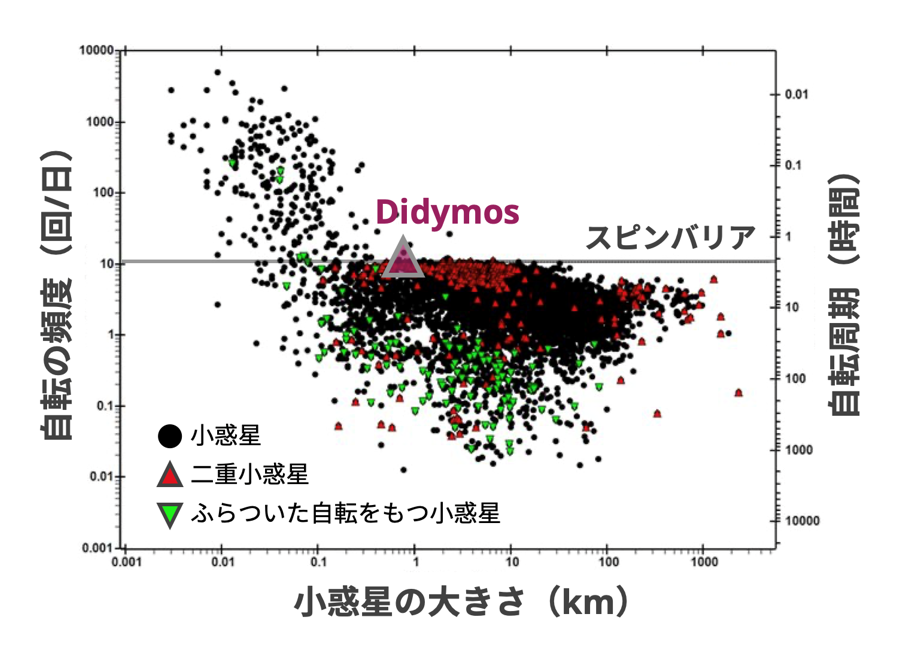

数百m以上の大きさをもつ小惑星の多くは、もっと大きな天体の破片が重力で寄せ集まってできた「ラブルパイル天体」であると考えられています。その代表例としては、「はやぶさ」初号機が探査した小惑星Itokawa(イトカワ)が有名ですね。数百mよりも大きな小惑星を調べてみると、自転周期2.2時間よりも速く自転する天体がほとんどいないことがわかります(図3)。この臨界自転周期(スピンバリア)を超えると、自転による遠心力が重力よりも大きくなり、天体は形状を保てなくなります。小惑星Didymosの自転周期は、2.2時間よりも少し長いくらいなので、衛星Dimorphosは高速自転によってDidymosから飛び出した物質でできたのではないかとも考えられています。

図3:小惑星の自転周期と大きさの関係。Hestroffer et al. (2019)を改変。

DART/Heraミッションによって世界で初めて明らかになる、二重小惑星の素顔に乞うご期待!

Hera JAPAN 金丸仁明

2022/03/01